Kondensatoren sind aus der modernen Elektronik nicht mehr wegzudenken – sie speichern elektrische Energie, glätten Spannungen und übernehmen zahlreiche weitere Aufgaben in Schaltungen aller Art. Doch wie funktionieren Kondensatoren eigentlich? Welche verschiedenen Bauarten gibt es und wo werden sie eingesetzt? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Kondensatoren: von den physikalischen Grundlagen bis hin zu praktischen Anwendungstipps. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt dieser unverzichtbaren Bauelemente!

Einführung in Kondensatoren: Grundlagen und Bedeutung

Kondensatoren gehören zu den wichtigsten passiven Bauelementen in der Elektronik. Sie speichern elektrische Energie in Form eines elektrischen Feldes und geben diese bei Bedarf wieder ab. Dadurch ermöglichen sie vielfältige Anwendungen – von der Energiepufferung bis zur Signalverarbeitung. Ihre Fähigkeit, Ladung zu speichern, macht sie zu einer unersetzlichen Komponente in nahezu jedem elektronischen Gerät.

Das Grundprinzip eines Kondensators ist einfach: Zwei leitende Flächen (Platten) sind durch ein nichtleitendes Material (Dielektrikum) voneinander getrennt. Legt man eine Spannung an die beiden Platten an, so baut sich zwischen ihnen ein elektrisches Feld auf, das Energie speichert. Die gespeicherte Energiemenge ist dabei abhängig von der Kapazität des Kondensators und der angelegten Spannung.

Kondensatoren sind nicht nur im Bereich der Elektrotechnik, sondern auch in der Energietechnik, Telekommunikation und Medizintechnik von großer Bedeutung. Ohne sie wären moderne Technologien wie Computer, Radios oder Smartphones schlichtweg undenkbar. Sie helfen, Netzteile zu stabilisieren, Signale zu filtern und Schaltungen vor Spannungsspitzen zu schützen.

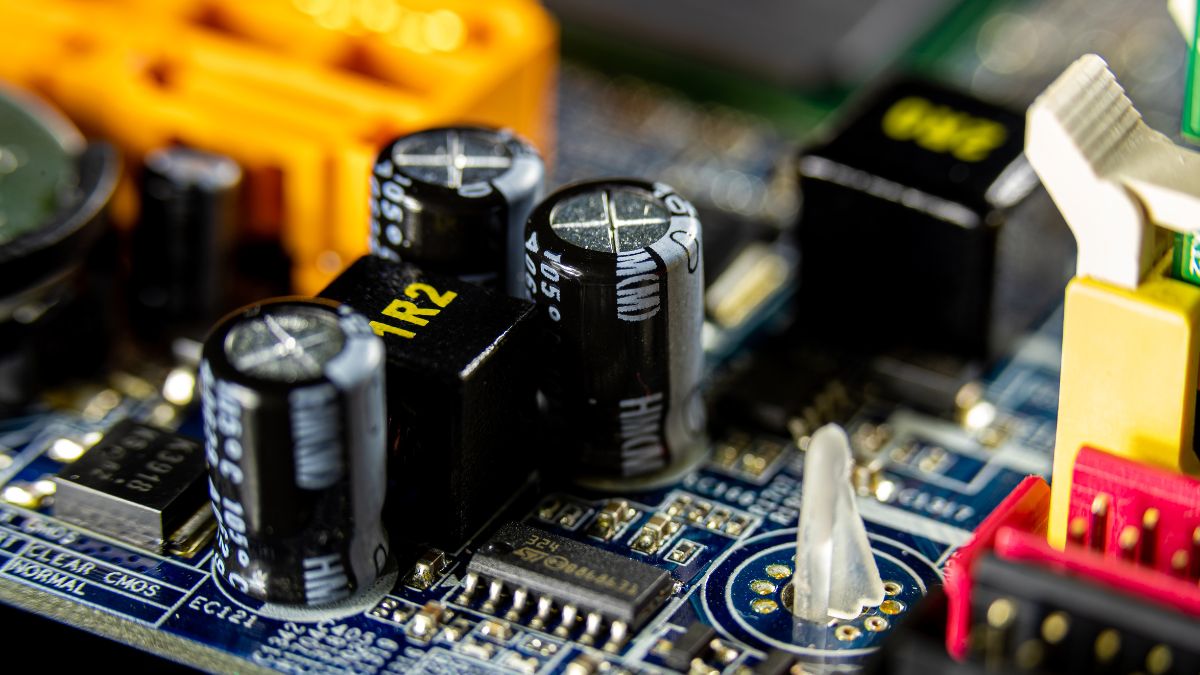

Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen Kondensatoren zu einer der Grundsäulen der heutigen Elektronik. Jeder, der sich mit Technik beschäftigt, begegnet ihnen früher oder später – sei es beim Basteln, Reparieren oder Entwickeln neuer Systeme.

Bauarten von Kondensatoren: Ein Überblick der Typen

Kondensatoren gibt es in zahlreichen Bauformen, die sich sowohl in ihren elektrischen Eigenschaften als auch in ihrer mechanischen Ausführung unterscheiden. Die Wahl des richtigen Kondensatortyps hängt von der jeweiligen Anwendung und den geforderten Eigenschaften ab. Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten Bauarten:

- Keramikkondensatoren: Kompakt, günstig, vielseitig – häufig für kleine Kapazitäten und schnelle Schaltungen.

- Elektrolytkondensatoren: Hohe Kapazitäten, meist gepolt, oft in Stromversorgungen eingesetzt.

- Folienkondensatoren: Gute Langzeitstabilität, ideal für Audio- und Frequenzanwendungen.

- Tantal-Kondensatoren: Klein, hohe Kapazität pro Volumen, empfindlich gegenüber Verpolung.

- Superkondensatoren: Extrem hohe Kapazitäten, Energiespeicher für kurze Zeiträume.

| Typ | Kapazitätsbereich | Besonderheiten | Typische Anwendung |

|---|---|---|---|

| Keramik | pF – µF | Nicht polarisiert | Filter, Entkopplung |

| Elektrolyt | µF – mF | Polarisiert, günstig | Netzteile, Puffer |

| Folie | nF – µF | Nicht polarisiert | Audio, Signalverarbeitung |

| Tantal | µF – 1000 µF | Polarisiert, kompakt | Mobile Geräte |

| Superkondensator | mF – F | Sehr hohe Kapazität | Energiespeicher |

Jeder Typ bringt spezifische Vorteile und Einschränkungen mit sich. Keramikkondensatoren sind beispielsweise unempfindlich gegenüber Verpolung, während Tantal- und Elektrolytkondensatoren nur in der richtigen Richtung betrieben werden dürfen. Superkondensatoren hingegen können riesige Energiemengen speichern, sind aber für schnelle Lade- und Entladevorgänge konzipiert.

Auch das Gehäuse spielt eine Rolle: Während Keramikkondensatoren oft als winzige SMD-Bauteile daherkommen, sind Superkondensatoren meist deutlich größer. Die richtige Wahl hängt daher stets von den Anforderungen der Schaltung und dem verfügbaren Platz ab.

Das physikalische Prinzip: Wie Kondensatoren funktionieren

Die Funktion eines Kondensators beruht auf der Fähigkeit, elektrische Ladung zwischen zwei leitenden Platten zu speichern. Diese Platten sind durch ein Dielektrikum voneinander getrennt, das verhindert, dass Strom direkt von einer Seite zur anderen fließt. Stattdessen wird ein elektrisches Feld aufgebaut, das die Energie speichert.

Die wichtigsten Prinzipien im Überblick:

- Kapazität (C): Gibt an, wie viel Ladung ein Kondensator bei einer bestimmten Spannung speichern kann. Formel: C = Q/U.

- Ladung (Q): Die gespeicherte elektrische Ladung, gemessen in Coulomb.

- Spannung (U): Die elektrische Spannung zwischen den Platten, gemessen in Volt.

- Energie (E): Die gespeicherte Energie, berechnet mit E = ½ C U².

Beim Ladevorgang fließt Strom in den Kondensator, wodurch sich auf einer Platte positive und auf der anderen negative Ladung ansammelt. Bei Entladung gibt der Kondensator diese Ladung wieder ab, was zum Beispiel genutzt werden kann, um Spannungsspitzen abzufangen oder Signale zu glätten.

Kondensatoren wirken zudem wie Sperren für Gleichstrom, lassen jedoch Wechselstrom – je nach Frequenz – mehr oder weniger gut durch. Diese Eigenschaft macht sie zu idealen Bauteilen für Filter- und Koppelschaltungen in der Elektronik.

Die Wahl des Dielektrikums beeinflusst die maximal mögliche Spannung, Temperaturstabilität und die Kapazität des Bauteils. Moderne Kondensatoren nutzen daher eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.

Wichtige Kenngrößen und Messwerte von Kondensatoren

Um den passenden Kondensator für eine Anwendung auszuwählen, sollte man die wichtigsten Kenngrößen kennen. Diese Werte sind meist auf dem Bauteil aufgedruckt oder im Datenblatt angegeben.

Zu den zentralen Eigenschaften gehören:

- Kapazität (Farad, F): Bestimmt die Fähigkeit zur Energiespeicherung.

- Betriebsspannung (V): Maximale Spannung, die dauerhaft anliegen darf.

- Toleranz (%): Gibt an, wie stark die tatsächliche Kapazität vom Nennwert abweichen kann.

- ESR (Equivalent Series Resistance): Interner Widerstand, der Verluste verursacht.

- Temperaturbereich (°C): Gibt an, in welchem Bereich der Kondensator sicher arbeitet.

Die folgende Liste stellt weitere wichtige Messwerte zusammen:

- Leckstrom: Der unerwünschte kleine Strom, der selbst bei konstanter Spannung fließt.

- Lebensdauer: Gibt Auskunft über die Haltbarkeit, insbesondere bei Elektrolytkondensatoren.

- Selbstheilung: Fähigkeit einiger Typen, kleinere Defekte im Dielektrikum selbstständig zu beheben.

- Impedanz: Der Gesamtwiderstand für Wechselstrom, abhängig von Frequenz und Bauart.

Die Kenntnis dieser Werte hilft, das Bauteil optimal auf die jeweilige Anwendung abzustimmen und Ausfälle zu vermeiden.

Kondensatoren in der Praxis: Anwendungen im Alltag

Kondensatoren begegnen uns täglich, oft ohne dass wir es bemerken. Sie kommen in einer Vielzahl von Geräten und Systemen zum Einsatz und übernehmen dort unterschiedliche Aufgaben. Die folgende Tabelle zeigt typische Anwendungen und die jeweils bevorzugten Kondensatortypen:

| Anwendung | Funktion | Typischer Kondensator |

|---|---|---|

| Netzteile | Glättung, Pufferung | Elektrolyt, Keramik |

| Audioverstärker | Koppeln, Filtern | Folie, Keramik |

| Fahrzeugelektronik | Energiespeicher, Störunterdrückung | Superkondensator, Keramik |

| Blitzgeräte | Energiepuffer | Elektrolyt |

| Mikrowellenherde | Frequenzabgleich, Energieübertragung | Keramik, Folie |

In Computern sorgen Kondensatoren beispielsweise dafür, dass die Stromversorgung stabil bleibt und Spannungsspitzen ausgeglichen werden. In Audioanlagen helfen sie, unterschiedliche Frequenzen voneinander zu trennen, was die Klangqualität verbessert. In Blitzgeräten speichern sie kurzfristig sehr viel Energie, um in Sekundenbruchteilen starke Lichtimpulse abzugeben.

Auch in der Telekommunikation sind Kondensatoren unverzichtbar: Sie trennen Gleich- von Wechselstrom und ermöglichen so den Transport von Signalen über große Entfernungen. Im Haushalt finden sie sich in nahezu jeder Steuerung – von der Waschmaschine bis zum Smart-TV.

Die Bandbreite der Anwendungen zeigt, wie universell einsetzbar Kondensatoren sind. Ihre Fähigkeit, Energie schnell zu speichern und wieder abzugeben, macht sie zu einem der vielseitigsten Bauteile überhaupt.

Auswahl und Einsatz: Tipps für die richtige Dimensionierung

Die Auswahl des passenden Kondensators ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit einer Schaltung. Dabei spielen nicht nur Kapazität und Spannung eine Rolle, sondern auch Baugröße, Lebensdauer und spezielle Eigenschaften wie Temperaturfestigkeit.

Zunächst sollte man die benötigte Kapazität und die maximale Betriebsspannung bestimmen. Dabei empfiehlt es sich, immer einen Sicherheitsabstand bei der Spannung einzuhalten – ideal sind etwa 20-30 % Reserve über der maximal auftretenden Spannung. Auch der zu erwartende Strom und die Frequenz des Signals sind zu berücksichtigen, da sie Einfluss auf den ESR und die Impedanz haben.

Eine Checkliste für die Auswahl:

- Anwendungsbereich bestimmen

- Kapazität und Spannung berechnen

- Passende Bauart auswählen

- Spezielle Anforderungen (z.B. Temperatur, ESR) beachten

- Platzbedarf und Baugröße prüfen

Berücksichtigen Sie auch die Umgebungsbedingungen, in denen der Kondensator eingesetzt wird. Bei hohen Temperaturen oder stark wechselnden Lasten sind Typen mit erhöhter Lebensdauer und Robustheit zu bevorzugen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt des Herstellers, um die passende Variante auszuwählen.

Herausforderungen und Fehlerquellen im Betrieb

Trotz ihrer robusten Bauweise sind Kondensatoren nicht unfehlbar. Ein häufiger Fehler ist die Überschreitung der maximal zulässigen Spannung, was zu Durchschlägen im Dielektrikum und irreparablen Schäden führen kann. Besonders empfindlich sind Elektrolyt- und Tantal-Kondensatoren, die zudem bei Verpolung zerstört werden können.

Auch Alterung und Umgebungseinflüsse spielen eine Rolle: Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder starke Vibrationen können die Lebensdauer eines Kondensators erheblich verkürzen. Ein typisches Anzeichen für einen Defekt sind aufgeblähte Gehäuse oder ausgelaufene Elektrolytflüssigkeit – solche Bauteile sollten sofort ersetzt werden.

Ein weiteres Problemfeld ist der sogenannte ESR (Equivalent Series Resistance), der den Energieverlust bei Wechselstrombetrieb beschreibt. Steigt der ESR durch Alterung oder Fehlbelastung, wirkt sich das negativ auf die Schaltung aus – etwa durch erhöhtes Rauschen oder instabile Spannungen.

Regelmäßige Kontrolle und Messung wichtiger Parameter helfen, Ausfälle frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Insbesondere in sicherheitskritischen Anwendungen sollte man auf hochwertige und spezifizierte Bauteile setzen, um Risiken zu minimieren.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Kondensatoren

💡 Was passiert, wenn ich einen Kondensator falsch herum einbaue?

Bei polarisierten Typen wie Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren kann Verpolung zur Zerstörung führen, im schlimmsten Fall platzt das Bauteil.

⚡ Wie entsorge ich defekte Kondensatoren?

Kondensatoren enthalten oft Chemikalien und sollten umweltgerecht über den Elektronik-Sondermüll entsorgt werden.

🔋 Warum wird die Kapazität in Mikrofarad (µF) oder Nanofarad (nF) angegeben?

Praktisch alle gebräuchlichen Kondensatoren haben Kapazitäten weit unter einem Farad, daher sind Mikro- und Nanofarad üblich.

🔎 Wie erkenne ich, ob ein Kondensator defekt ist?

Typische Anzeichen sind sichtbare Verformung, Auslaufen von Elektrolyt oder ein stark erhöhter ESR.

🛠️ Kann ich Kondensatoren selbst austauschen?

Mit etwas Löterfahrung und dem passenden Ersatzteil ist ein Austausch meist problemlos möglich.

Kondensatoren sind weit mehr als nur unscheinbare Bauteile auf einer Platine. Sie sorgen für Stabilität, Effizienz und Schutz in nahezu allen elektrischen und elektronischen Systemen. Egal, ob in der Industrie, im Haushalt oder in mobilen Geräten – ohne Kondensatoren läuft (fast) nichts. Mit dem Wissen über ihre Funktionsweise, Bauarten und die richtige Auswahl lassen sich viele Herausforderungen meistern und Defekte vermeiden. Wer die Welt der Kondensatoren verstanden hat, ist bestens gerüstet für eigene Projekte und Reparaturen im Bereich der Elektronik!