Potentiometer sind aus der modernen Elektronik und Technik nicht mehr wegzudenken. Sie kommen in zahlreichen Geräten zum Einsatz und ermöglichen das präzise Einstellen von elektrischen Größen wie Spannung oder Widerstand. Doch was genau ist ein Potentiometer, wie funktioniert es, und wo begegnen wir ihm im Alltag? Dieser Artikel bietet dir eine verständliche Einführung, erklärt das Prinzip und zeigt typische Anwendungsgebiete sowie praktische Hinweise für die Auswahl und den Umgang mit Potentiometern.

Was ist ein Potentiometer? Eine einfache Einführung

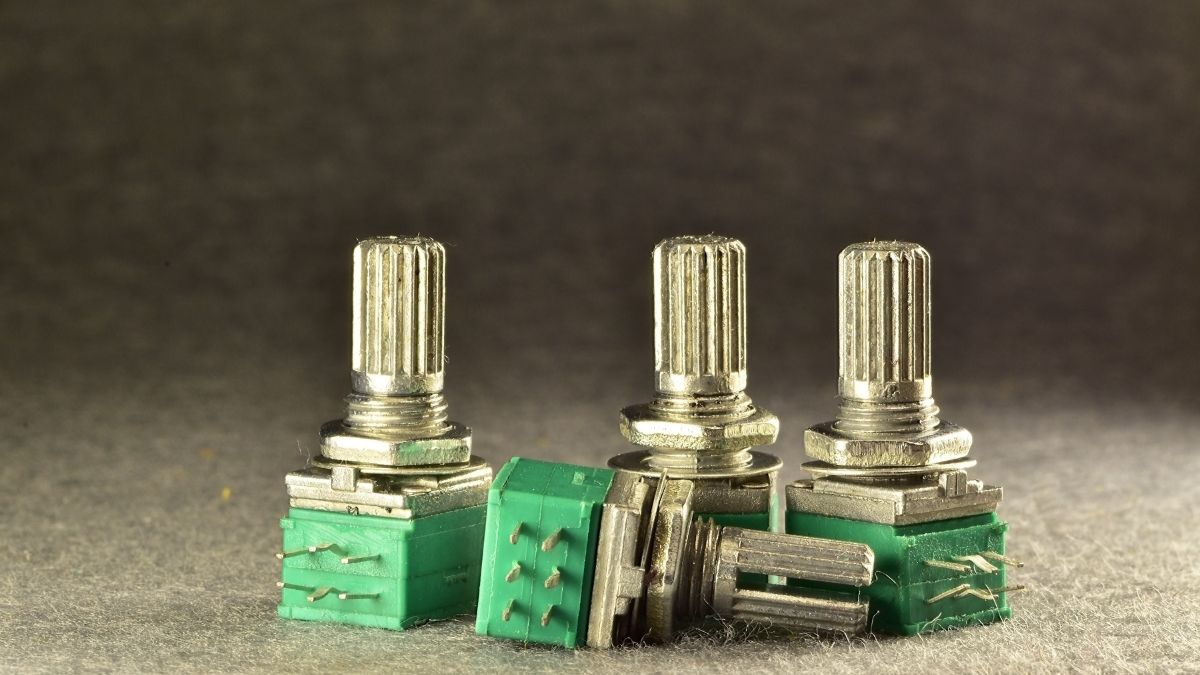

Ein Potentiometer, auch verstellbarer Widerstand genannt, ist ein elektronisches Bauteil, mit dem man den elektrischen Widerstand innerhalb eines Stromkreises verändern kann. Durch diese Veränderung lässt sich zum Beispiel die Lautstärke eines Radios oder die Helligkeit einer Lampe regulieren. Potentiometer bestehen grundsätzlich aus einem Widerstandselement und einem verstellbaren Schleifer (auch „Wischer“ genannt), der über das Element bewegt wird.

Das Bauteil zählt zu den passiven Komponenten und ist in elektronischen Schaltungen weit verbreitet. Es wird oft als Drehregler oder Schieberegler ausgeführt, je nach Bauform und Anwendung. Potentiometer sind in vielen Geräten sichtbar, beispielsweise als Lautstärkeregler an einer Stereoanlage oder als Joystick in Spielekonsolen.

Durch die Drehung oder Verschiebung des Potentiometers wird ein bestimmter Widerstandswert zwischen zwei Anschlüssen eingestellt. Dieser variable Widerstand kann einen Teil der Spannung abgreifen („abzapfen“) und so die elektrische Größe im Schaltkreis steuern.

Kurz gesagt: Potentiometer machen es möglich, elektrische Größen manuell und stufenlos einzustellen – ein Prinzip, das aus der Elektronik und Messtechnik nicht wegzudenken ist.

Das Grundprinzip: Wie funktioniert ein Potentiometer?

Das Funktionsprinzip eines Potentiometers ist einfach, aber sehr wirkungsvoll. Grundsätzlich besteht ein Potentiometer aus drei Anschlüssen: zwei an den Enden des Widerstandselements und ein dritter, der bewegliche Schleifer. Der Schleifer lässt sich durch Drehung oder Verschiebung entlang des Widerstandes bewegen.

Die wichtigsten Funktionsmerkmale auf einen Blick:

- Widerstandselement: Meist aus Kohle, Kunststoff oder Draht gefertigt, dient als Bahn für den Schleifer.

- Schleiferkontakt: Bewegt sich entlang des Widerstandes und nimmt dabei eine bestimmte Spannung ab.

- Variable Spannungsteilung: Der Widerstand zwischen Schleifer und den beiden Enden verändert sich gemäß der Position des Schleifers.

- Strombegrenzung: Potentiometer begrenzen den Stromfluss oder teilen eine Spannung im Stromkreis auf.

| Anschluss | Funktion |

|---|---|

| 1 | Eingangsspannung (Startpunkt) |

| 2 | Ausgangsspannung (am Schleifer) |

| 3 | Masse beziehungsweise Endpunkt |

Durch das Verstellen des Schleifers ändert sich das Verhältnis der Widerstände zwischen den Anschlüssen – so lässt sich zum Beispiel die Lautstärke im Radio stufenlos regeln.

Aufbau und verschiedene Bauformen von Potentiometern

Potentiometer gibt es in unterschiedlichen Bauformen, um den vielfältigen Anforderungen in Elektronik und Technik gerecht zu werden. Obwohl sie alle nach dem gleichen Grundprinzip funktionieren, unterscheiden sie sich im mechanischen Aufbau, in der Größe und in den verwendeten Materialien.

Zu den wichtigsten Bauformen zählen:

- Drehpotentiometer: Der klassische Drehregler, wie man ihn von Radios oder Verstärkern kennt.

- Schiebepotentiometer: Wird meist als Schieberegler zum Beispiel bei Mischpulten oder Lichtsteuerungen verwendet.

- Trimm-Potentiometer: Kleine, mit Schraubendreher verstellbare Potentiometer für das einmalige oder seltene Justieren in elektronischen Schaltungen.

- Digitale Potentiometer: Elektronisch gesteuerte Varianten, die keine mechanische Bewegung mehr erfordern und oft in Mikrocontroller-Schaltungen eingesetzt werden.

Jede Bauform hat spezielle Einsatzgebiete. Während Drehpotentiometer für häufige und feine Einstellungen ideal sind, werden Schiebepotentiometer häufig dort eingesetzt, wo schnelle Veränderungen erforderlich sind – zum Beispiel in Audio-Mischpulten. Trimm-Potentiometer kommen vor allem bei der Kalibrierung von Geräten zum Einsatz.

Auch in Bezug auf Größe, Belastbarkeit und Lebensdauer gibt es Unterschiede. Die Auswahl der richtigen Bauform hängt daher stark von der jeweiligen Anwendung und den technischen Anforderungen ab.

Typische Einsatzgebiete im Alltag und in der Technik

Potentiometer sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken – oft merken wir gar nicht, dass wir sie benutzen. Sie werden in vielen Geräten und technischen Anwendungen eingesetzt, um elektrische Größen wie Spannung oder Strom zu regeln.

Hier sind einige typische Einsatzgebiete:

- Lautstärkeregler in Audio-Geräten: Kaum ein Radio oder Verstärker kommt ohne Potentiometer aus.

- Dimmer für Lampen: Hier wird die Helligkeit stufenlos durch Verstellen des Widerstands verändert.

- Sensorik und Messtechnik: Potentiometer werden als Positionssensoren zum Beispiel in Joysticks oder als Messwertgeber in Fahrzeugen eingesetzt.

- Steuerungen und Regelungen: In Industrieanlagen werden Potentiometer verwendet, um Maschinenparameter einzustellen.

Auch in der Medizintechnik, bei Computern und in der Automatisierungstechnik sind Potentiometer wichtige Bauteile zur präzisen Einstellung elektrischer Werte. Sie bieten eine einfache, robuste und preiswerte Möglichkeit, elektrische Größen anzupassen.

Anwendung in der Elektronik: Beispiele und Erklärungen

In der Elektronik sind Potentiometer universell einsetzbar. Sie dienen nicht nur als einfache Regler, sondern auch als Teil von Messschaltungen, Signalverarbeitung und Steuerungen. Ein wesentliches Anwendungsfeld ist die Spannungsteilung, bei der ein Potentiometer als variabler Spannungsteiler funktioniert.

| Anwendung | Beschreibung |

|---|---|

| Lautstärkeregler | Steuert den Pegel des Audiosignals |

| Helligkeitsregler | Dient zur Einstellung der Lichtintensität |

| Kalibrierung | Justiert Schaltungen auf exakte Werte |

| Positionssensor | Misst die Position mechanischer Bauteile (z.B. Joystick) |

| Steuerung | Setzt Steuerwerte in Maschinen oder Anlagen |

Ein praktisches Beispiel: In einem einfachen Verstärker wird ein Potentiometer so geschaltet, dass der Schleifer als Spannungsteiler dient. Je nach Position kann so von der vollen Eingangsspannung bis zu null Volt jeder Wert am Ausgang eingestellt werden.

Auch in analogen Schaltungen, etwa zur Einstellung von Zeitkonstanten oder zur Kalibrierung von Sensoren, spielen Potentiometer eine wichtige Rolle. In digitalen Schaltungen übernehmen heute zunehmend digitale Potentiometer die Aufgaben, die früher durch mechanische Varianten gelöst wurden.

Tipps zur Auswahl und zum richtigen Einsatz von Potentiometern

Die Auswahl des passenden Potentiometers hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten sind die gewünschte Bauform, die Belastbarkeit, der Widerstandswert und die Art der Verstellung (linear oder logarithmisch).

Hier sind vier Tipps zur richtigen Auswahl:

- Anwendungsbereich prüfen: Wird das Potentiometer als Regler oder als Sensor eingesetzt?

- Widerstandswert und Belastbarkeit: Muss zum Stromfluss und der Spannung im Stromkreis passen.

- Verstellcharakteristik: Lineare Potentiometer ändern den Widerstand gleichmäßig, logarithmische werden z.B. bei Lautstärkeregelungen bevorzugt.

- Lebensdauer und Qualität: Für häufige Bedienungen sollte ein robustes Modell gewählt werden.

Außerdem spielt das Material des Widerstandselements eine Rolle – Drahtpotentiometer sind langlebiger, Kohlepotentiometer günstiger. Eine saubere Montage und Schutz vor Staub und Feuchtigkeit erhöhen die Lebensdauer deutlich.

Häufige Fehlerquellen und wie man sie vermeidet

Bei der Verwendung von Potentiometern können verschiedene Fehler auftreten, die sich jedoch mit etwas Aufmerksamkeit leicht vermeiden lassen. Ein häufiger Fehler ist das Verwechseln der Anschlüsse, was zu einer fehlerhaften Funktion führen kann. Prüfe daher immer den Schaltplan oder die Markierungen am Bauteil.

Ein weiterer Punkt ist das Überlasten des Potentiometers. Wird zu viel Strom durch das Bauteil geführt, kann der Widerstand beschädigt werden. Wähle daher stets einen passenden Widerstandswert und eine ausreichende Belastbarkeit für deine Anwendung.

Auch Verschmutzung und Verschleiß sind typische Fehlerquellen, besonders bei häufig genutzten Reglern. Staub, Feuchtigkeit oder Abnutzung können zu Kontaktproblemen führen. Schütze Potentiometer durch geeignete Gehäuse oder Staubschutzkappen.

Zuletzt: Achte darauf, dass die Bauform zum Einsatzgebiet passt. Ein Trimmer ist nicht für tägliche Bedienung geeignet, und ein Schieberegler ist in rauer Umgebung meist weniger robust als ein Drehregler.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Potentiometer

🎚️ Was ist der Unterschied zwischen einem Potentiometer und einem normalen Widerstand?

Ein normaler Widerstand hat einen festen Wert, während ein Potentiometer einen verstellbaren Widerstand bietet. Dadurch kann man mit einem Potentiometer Spannung und Strom im Stromkreis gezielt einstellen.

🔄 Wie erkenne ich, ob ich ein lineares oder logarithmisches Potentiometer benötige?

Für gleichmäßige Einstellungen, etwa in Messschaltungen, verwendet man lineare Potentiometer. Für Lautstärkeregler werden meist logarithmische Potentiometer verwendet, weil das menschliche Gehör auf Lautstärkeänderungen nicht linear reagiert.

⚡ Warum funktioniert mein Potentiometer nicht richtig?

Mögliche Ursachen sind falsche Verdrahtung, Überlastung, Verschmutzung oder einfach Verschleiß. Prüfe die Anschlüsse und den Zustand des Bauteils, und tausche es gegebenenfalls aus.

🔧 Wie lange hält ein Potentiometer?

Das hängt von der Bauform und der Nutzung ab. Hochwertige Modelle schaffen zehntausende Bewegungszyklen, günstige Potentiometer können aber schon nach wenigen tausend Umdrehungen Verschleißerscheinungen zeigen.

Potentiometer sind vielseitige und einfach zu bedienende Bauteile, die in vielen technischen Anwendungen unentbehrlich sind. Mit dem Wissen um Funktionsweise, Bauformen und typische Fehlerquellen kannst du das passende Modell auswählen und optimal einsetzen. Egal ob im Hobbybereich, in der Industrie oder im Alltag – Potentiometer machen das Leben ein Stück weit komfortabler und technischer Fortschritt leichter steuerbar.